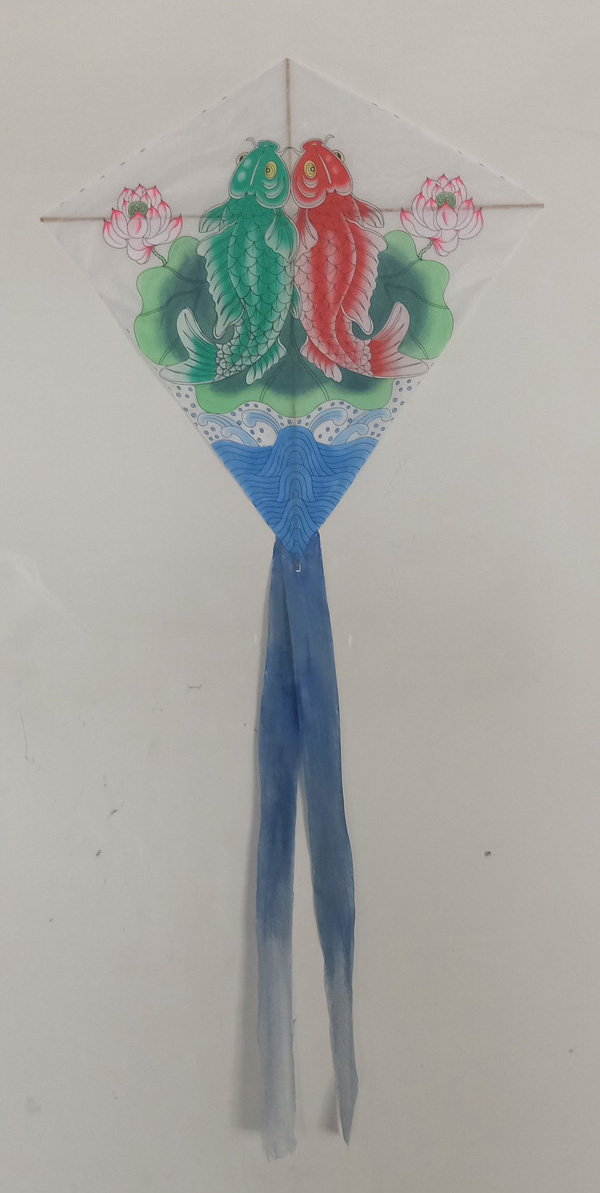

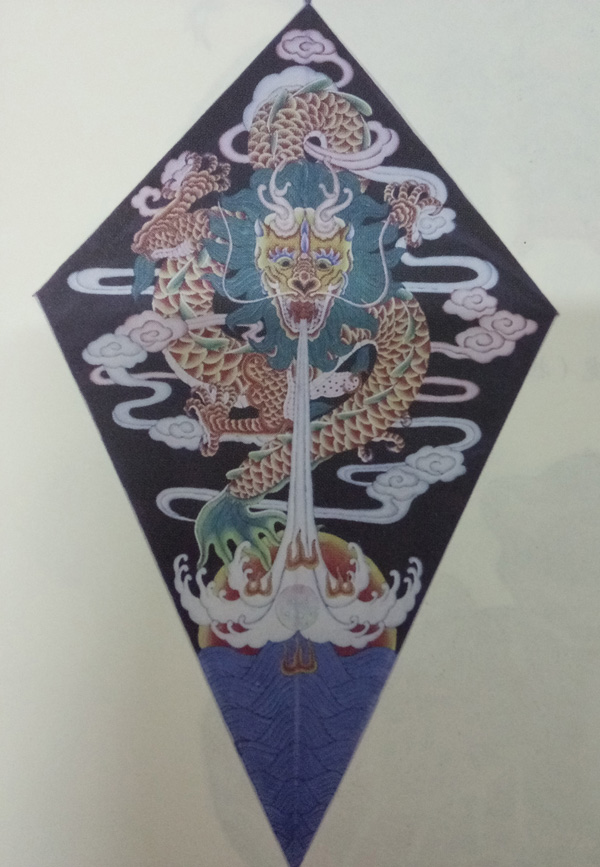

在河北廊坊安次区第什里村,省级非遗传承人赵艳强以竹为骨、以绢为翼,让五百年宫廷风筝技艺在新时代焕发生机。作为京津风筝流派的集大成者,第什里风筝兼具两地之长:其骨架遵循“四四古法”,以三年生楠竹为材,经半年阴干后手工劈篾,肥燕风筝的跨风级适应性极强,曾有微型风筝在无风室内以钓竿式放飞杆盘旋起舞,令观众惊叹。彩绘则融入儒家思想,“耄耋富贵燕”以猫蝶谐音祈愿长寿,“天女散花”传递吉祥,成为“会飞的民俗博物馆”。

自幼随师承天津“风筝魏”的叔叔赵宗信学艺,赵艳强三十余载坚守纯手工制作。他独创的“弦上飞”“活眼儿”等特技风筝,通过机械装置实现自动飞舞、眨眼效果,其作品《宫灯》《二龙戏珠》被潍坊风筝博物馆永久收藏。疫情期间,他以钟馗、蝙蝠等图案创作“诸病退散”宫灯风筝,将传统技艺与时代需求结合。

赵艳强的非遗传承之路亦成果斐然。他携作品赴澳大利亚、匈牙利、巴基斯坦等地参展,微型风筝在海外引发“中国风筝竟能室内飞行”的热议。2021年,他被聘为北京联合大学师范学院客座教授,将风筝制作带入高校课堂;其工作室获评“安次区非遗工坊”“廊坊市少先队校外实践教育基地”,累计培训学员超万人。在廊坊中小学,孩子们通过绘制凤凰风筝感受传统之美;社区、部队等地,他以“风筝中的空气动力学”为题开展讲座,让非遗真正“活”在民间。

从乡野作坊到国际舞台,赵艳强以匠心为线,串联起传统与现代的文化对话。正如他所说:“风筝是天空的语言,我要让这抹中国红飞得更远、更久。

|